Alex

Callinicos 宋治德 譯

但最重要的是,這次選舉看到事前受盡其他政黨、媒體和本黨國會議員輕蔑的柯賓(Jeremy

Corbyn)〔譯按:港譯為郝爾彬〕,他領導工黨贏得的選票,是自2001年布萊爾(Tony Blair)〔譯按:港譯為貝理雅〕第二次壓倒優勢勝利以來的最高份額,以及剝奪了保守黨在議會過半數的地位。這項驚人的成就,所依靠的並非在新自由主義時代媒體上虛有其表的政治公關技巧,而是由群眾運動以支持一個左翼的反緊縮競選宣言。

要了解發生什麼事情,我們必須將柯賓運動的成功,與其他地方的激進左翼的躍進聯繫來看——例如,希臘的激進左翼聯盟(Syriza)在選舉獲勝和2015年的反緊縮公投,以及去年在美國民主黨初選取得成功的桑德斯(Bernie Sanders)。很多自由派甚至激進左翼的假設,認為脫歐公投顯示英國(或至少英格蘭)社會是無可逆轉的反動,但這次選舉結果正好與他們的假設相反(或者他們又認為蘇格蘭社會確實在性質上更為進步,不過這亦與保守黨在這次選舉向國界以北躍進互相矛盾)。英國像其他國家一樣,危機及其長期的影響,開始破壞新自由主義的秩序,壯大了激進左翼和激進右翼、反種族主義和種族主義、進步和反動的力量。

但現在英國這裡,右派正處於守勢。梅伊(Theresa May)〔譯按:港譯為文翠珊〕提前舉行大選,被證明為在現代英國政治上最災難性的誤判形勢之一。[2]它可以與此前的兩次提前大選比較:1923年12月,保守黨黨魁鮑德溫(Stanley Baldwin)試圖為貿易保護政策的進口關稅取得支持而提前大選;1974年2月,保守黨黨魁希思(Ted Heath)提出「誰治政英國?」(Who Governs Britain?)的選舉。兩人結果都失敗,而出現一個工黨的少數政府。這次梅伊為了保住權位,正設法爭取極端忠英的「民主聯合黨」(Democratic Unionist Party)〔譯按:下稱DUP〕的支持而組成聯合政府。但厄運臨頭的徵兆已經出現。

脫歐的報應

梅伊作出提前大選的決定,反映了兩個因素的趨同。第一,當然是去年〔譯按:2016年〕6月23日 離開歐盟的投票。梅伊從一個不熱情的留歐支持者,將自己變為脫歐的狂熱者,這部分是一個簡單的機會主義問題。梅伊要多謝脫歐者的自我獻身和本身辦事可靠的信譽,而贏得首相職位,之後便接受了脫歐立場。事實上,她所做的要確保「硬脫歐」——離開歐洲單一市場和規避歐洲法院的司法管轄。她希望重新團結被脫歐公投弄得嚴重分裂的保守黨,以及重奪尤其在2015年大選輸給英國獨立黨(UK Independence Party)〔譯按:下稱UKIP〕的選區。

第二個是意識形態的因素,其與機會主義一樣,在梅伊的選擇中扮演了角色。近20年來,有人或稱世界自由主義(cosmopolitan liberalism)在英國政治上取得主導地位。它包括結合了經濟自由主義(economic liberalism)——換言之,致力於新自由主義的經濟政策——和社會自由主義(social

liberalism)——對例如LGBT加上權利的議題採取的進步態度。英國因為參與了美國自二次世界大戰以來為確保其霸權而建立的多邊機構(北約、歐盟、世界貿易組織,等等),為世界主義意識形態提供有力的支持。這個時期的主要政治人物,分別為布萊爾和卡麥隆(David Cameron)〔譯按:港譯為卡梅倫〕以及他們的財相布朗(Gordon Brown)〔譯按:港譯為白高敦〕和奧斯本(George Osborne)〔譯按:港譯為歐思邦〕,他們體現了這種世界自由主義。眾所週知,這種政治去年遭受了兩次重大打擊,英國的脫歐公投和美國的川普勝選。

現在梅伊毋需拒絕世界自由主義,尤其她缺乏智力的創意、亦非要基於階級利益或社會基礎而與新自由主義決裂。但無疑地,她試圖對主導的意識形態注入一個更具民族主義的、威權的和干預經濟的特徵。這三個要素之中,最後一個最為模糊。這與撒切爾夫人一樣,經濟顯然受著調控,但就不曉得該怎樣認真看待梅伊說的幫助「工人們」和糾正「市場失靈」的一番話。

她顯然在她的主要戰略顧問蒂莫西(Nick Timothy)的協助下,設計出有名吝嗇、社會倒退和政治災難的社會經濟政策——「失智症稅」(dementia tax)〔譯按:長者在家接受照護不會得到補助而必須付更高費用〕,對於任何需要社會照護的人放棄訂立其財政支出的最高限額。梅伊與蒂莫西欣賞張伯倫(Joseph Chamberlain,1836-1914),一位來自伯明翰的自由黨激進變節者、並幫助保守黨保住執政地位20年,他反對愛爾蘭自治法案和擁護帝國主義和告訴你需要知道的保護主義。因此,保守黨與UDP偏執的佩斯利信徒(Paisleyite)〔譯按:佩斯利(Ian Paisley),創立UDP及其準軍事的恐怖主義組織〕的結盟,也正中梅伊的下懷。

當她試圖限制外來移民和抵制尋求維護人權的法官時,她內心是非常清楚的。這方面,她反映了在卡麥隆領導下而主管了6年的內政部其惡劣的、壓制性的精神面貌。戴維斯(Will

Davies)〔譯按:英國政治學者〕描述了如何與內政部官員的對話:

一個長期以來陷入衝突而形成的一個強大形象的部門。在一個曾經視國界為不受歡迎的阻礙資本和勞工(在較小程度上)的自由流動、視地域流動性為促進生產力和GDP增長的重要因素的年代中,內政部對「公民」和安全的執迷,其成為對財政部和「商業、革新和技能部」(Department for Business, Innovation and Skills)的麻煩之事。有一段時期,在白廳(Whitehall)〔譯按:代表英國政府中央〕內部對於國家、市場和公民之間的妥善關係存在著意識形態上的衝突,但被一系列突出的、雄心勃勃的、和主要以經濟視野推動英國在世界上地位的大臣們的權威所掩蓋了。人們可以想像,內政部的部長和官員們由此而醞釀的不滿,其對英國「經濟競爭力」成為了芒刺在背的問題。[3]

梅伊在脫歐公投之後而贏得首相職位,給予她機會不僅除掉舊仇如奧斯本,甚至主張國家主權和安全為優先順位。在所有可能情況下,能夠取消勞動力的自由流動和擺脫歐洲法院的司法管轄,令她拒絕讓英國留在歐洲單一市場的脫歐協議(財政大臣韓蒙德(Philip

Hammond)〔譯按:港譯為夏文達〕無法勸阻她)。梅伊斷然拒絕倫敦金融中心遊說不要離開歐洲單一市場、和去年在保守黨會議上斥責試圖袪除國家認同的「無處歸屬的公民」(citizens of nowhere)的主張,突顯了財政部——在英國作為世界自由主義的主要堡壘——的弱化。就像在美國自從川普的勝利一樣,基礎與上層建築已經非常不同步了。[4]

朗西曼(David Runciman)〔譯按:英國政治學家〕將這個演講形容為「令人驚訝的魯莽」,表示她除了受到廣泛報導的具勤奮和頑固(梅伊最終還是如克拉克〔Ken Clake〕〔譯按:保守黨資深議員〕形容為非常難弄的女人)的特質外,她和卡麥隆——在任期間兩次提出公投〔譯按:蘇格蘭獨立公投和脫歐公投〕,幾乎令到不列顛王國瓦解並且退出了歐盟——一樣是個賭徒。[5]正如一個親保守黨的專欄作家輕蔑地說,「在梅伊夫人和她之前卡麥隆先生的領導下,領導成為一種以任何策略技倆讓你在一週之內過關的處事的低級藝術,直到逐漸累積起來的矛盾和麻煩形成一個不能幸免的危機」。[6]

在什麼情況下舉行大選而似乎不是賭博實為次要的考慮因素。梅伊與其他政治和媒體的菁英共同抱持的觀點:工黨在那裡已等著被手到擒來。這部分是由於對柯賓的慣常看法所起的作用(最為一以貫之地被本黨議員散佈),其為:他是工黨過去失敗的左翼領導人——蘭斯伯里(George Lansbury)和富特(Michael

Foot)——的現代版本,是一個無力的、「不能當選」的左翼輸家。

但這裡也有脫歐的效應。英國作為歐盟成員其一直成為超越對一般政黨擁戴(實際上是左與右的劃分)的議題。UKIP在2015年大選靠贏得那些認為主要政黨已不再能代表他們——相對貧窮、受教育程度較低和長者——的「被遺棄」選民,令自己成為第三大政黨(從選票而言而非席次上)。[7]最初,保守黨似乎最為受到威脅,但工黨逐漸地在它的工人階級基礎的傳統領地的中部和北部也受到威脅。

然後是去留歐盟的投票。雖然工黨宣傳留歐,但它有35%的選民支持脫歐。[8]這在政治和學術界被廣泛認為是一個臨界點:加速工黨的工人階級的保守支持者向右移。梅伊和她的顧問諸如蒂莫西和馬基雅維利式的澳洲人克羅斯比(Lynton Crosby),透過將脫歐變為一個選舉議題(和抱怨下議院阻撓引用《里斯本條約》第50條以啟動英國離開歐盟),希望能夠將UKIP和工黨的中部和北部的席次,囊括入保守黨的陣營。這個腳本為大部分建制派所接受。到這次選舉當天,媒體充斥了工黨會被保守黨長驅直進它的傳統領地的報導。

這個算計沒被證明為完全錯誤。UKIP自從2016年6月去留歐盟公投的脫歐勝利以來已經崩潰,觀乎它今次選舉得票的份額下降了10.8%,實際上已被擊倒了。選民在去留歐盟公投中,如何投票與是否傾向保守黨或工黨有關。根據出口民調(exit poll)——梅伊要壓倒性勝利的美夢注定落空的喪鐘——設計者柯蒂斯(John

Curtice)說,「平均而言,在2016年保守黨支持者票投脫歐的超過60%,但這次選舉席次只得一個百分點入帳;相反,工黨支持者票投留歐的超過55%,這次選舉席次有七個百分點入帳」。[9]

然而,整體來說,去留歐盟的議題在6月8日 大選沒有產生作用〔譯按:即推銷「硬脫歐」的保守黨沒有拿到什麼甜頭,相反支持留歐的政黨亦一樣失掉選票〕。我們可以從承諾反對脫歐的政黨——自由民主黨、綠黨和某程度上的蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)〔譯按:下稱SNP〕——的命運看到。它們都失掉一定份額的選票,雖然自由民主黨獲得四個額外的席次,但選票的份額略為減少(相比2015年的7.9%,今次獲得7.4%),同時綠黨——譴責柯賓同意引用《里斯本條約》第50條、倡議成立反保守黨的「進步聯盟」和就去留歐盟進行第二次公投——的得票份額亦由3.7%下降1.6%。更為重要的是,保守黨在支持脫歐選區的入帳,都不夠彌補失去給工黨的席次。相反,工黨在英格蘭南部取得重大突破和鞏固了在倫敦的主導地位——那裡相比保守黨33.2%得票而令人意外地獲得54.5%,甚至以些微票數之差奪得極親保守黨的倫敦肯辛頓(Kensington)選區的一席。

為了解釋這個問題,必須從前《經濟學人》(The Economist)編輯艾莫特(Bill Emmott)於選舉前夕強調一個簡單的事實開始:「在英國選民——不管他們是贊成或反對作為歐盟成員國——所關心的議題之中,『歐洲』所占的比重並不高」。(艾莫特稱「英國過去44年來親歐盟事業的真正失敗……其對英國和它的戰略利益是個悲劇」時,流露了自己的偏好。)[10]但是歐洲議題對於大部分英國選民而言顯著性較低,令到一年前許多投票支持留歐的選民接受脫歐為不可避免。YouGov〔譯按:英國民調機構〕的羅伯茨(Marcus Roberts)寫道:

關於脫歐的問題,選民以可以分成三個、而非兩個核心組別:45%的脫歐強硬派(Hard Leavers),22%仍然想阻止脫歐的留歐強硬派(Hard Remainers),和23%的歸依脫歐派(Re-Leavers)——指那些在去年夏天票投留歐但認為政府現在有義務離開歐盟。

後一個類別的出現〔譯按:指歸依脫歐派〕,意味著當政黨討論脫歐時,他們不應將此議題劃分為兩大互相分歧的選民群體。相反,這裡有一個由脫歐和歸依脫歐派組成的大湖,還有一個留歐派的小池塘。這意味著保守黨和UKIP是在這68%選民的大湖裡捕魚,而工黨、自由民主黨、綠黨和民族主義者〔譯按:指蘇格蘭民族黨SNP〕正在互相爭奪的只有這22%的選民。[11]

羅伯茨的分析——和他預測梅伊將會獲得壓倒性勝利——將工黨歸入反脫歐政黨的類別。但這正是在柯賓領導下的工黨拒絕被歸入的光譜位置。他即使在《衛報》(The Guardian)的讀者階級異口同聲的反對、和本黨的52名留歐死忠議員的違逆下,驅策工黨國會議員投票支持引用《里斯本條約》第50條的議案而使下議院迅速通過議案。這令到梅伊將工黨標籤為反脫歐更加困難,和使到柯賓團隊專注於展開競選運動以宣傳他們競選宣言的社會和經濟的內容。

柯賓主義的連結

政治學家惠特利(Jonathan Wheatley)區分了「政治觀點的兩個面向」,可以用來確定人們站在左或右的光譜位置。

第一個是經濟層面,是否喜歡擁護自由市場的經濟政策,或是財富的重分配和國家在經濟中有更大的作用。第二個是文化層面,我稱之為社群–世界主義(communitarian-cosmopolitan),而其他的評論者則稱之為「開放型對封閉型」。它涉及你從屬的社群與外界的關係,借用例如歐盟成員國與移民的問題。[12]

惠特利的研究顯示,在大選前夕,保守黨和工黨的支持者與2015年相比,在兩個方面都變得更為兩極化:

存在中間的大差距,並沒有被任何一黨的支持者占據。這或者反映去年〔譯按:2016〕脫歐公投運動的餘緒,可能導致選民偏好的兩極化。

實際上,鑑於民調最近的波動,中間部分並非是懸空的,其很可能包含大量未決定的選民。這正是各政黨,尤其是兩大政黨,矢志要贏得的部分。對於工黨來說,他們的困境在於需要贏得來自兩個非常不同的支持基礎。一方面,在他們傳統領地的中部和北部,那裡的選民通常在文化層面上處於「封閉型」的光譜位置,而會支持脫歐和在2015大選甚至與UKIP調過情。另一方面,年輕的世界主義的「開放型」選民,他們通常來自倫敦及其周邊各郡,或會考慮自由民主黨或綠黨。自去年6月的脫歐公投後,這兩個支持基礎的距離,似乎已經進一步拉遠,難以相容在同一個陣營內。從這裡提出的證據和民調的數據來看,後一個群體對於柯賓的工黨似乎已經掉頭而去,而前者仍然可以被說服。[13]

正如惠特利還指出,「梅伊有意圖地嘗試以『封閉型』的經濟左派分子為爭取對象」。我們可以看到她失敗了,工黨能夠克服這個困境。這不能只是消極地解釋,因為梅伊枯燥乏味的競選活動和她提出「失智症稅」(dementia tax)的災難性錯誤。柯賓和他的支持者能夠提出積極的訴求。他們的宣言不再是重覆工黨1983年的、卡夫曼(Gerald Kaufman)〔譯按:工黨右派資深議員〕有名嘲諷的「歷史上最長遺書」的宣言,但當5月16日 《倫敦晚旗報》(London Evening

Standard)提早洩露宣言草稿而喊道「柯賓同志揮舞紅旗」後,那些懶惰的記者又再重覆一遍這個嘲諷。

事實上,柯賓和他的影子財政大臣約翰‧麥克唐納(John McDonnell)提出了一個凱因斯年代(1945—75)的堅實社會民主綱領:對富人和富裕者課以更高的稅收以為基礎設施提供資金,一個國有的投資銀行,終止國民醫療服務體系(NHS)的私營化,建立國營的教育和照護服務,將鐵路、水、電和皇家郵政變回國有,改善工人權益,打擊濫用零散工經濟(gig

economy),維持養老金的三重鎖定(triple lock on pensions)〔譯按:國家養老金給付數額每年按2.5%、或通貨膨脹率或國民平均收入而調升,三者之中以最高者為準〕,撤消大學學費和恢復教育生活津貼(Education Maintenance Allowance)〔譯按:16至19歲學生或職業培訓者可領取的生活津貼,每週最高為30英鎊〕。

在40多年的新自由主義、近10年的緊縮政策下,使到這些建議顯得激進。甚至湯因比(Polly Toynbee)——起初是從工黨分裂出來的社會民主黨的辯護士,後來倒向布萊爾主義——將這草案形容為「一個使人高興的聚寶盆……寶庫裡都是應該要做的,和打破那些過去看來似乎是永不該做的事情的看法,承諾這個國家幾乎每個人都無限地更好」。她只是擔心與柯賓聯繫一起,或會令到這一套好的建議信譽受損。[14]

選舉之後,主流媒體和工黨右翼相比之前採取了不同的策略,承認:「當然,柯賓是一位優秀的倡導者」。這表示他與梅伊之間的區別只是技巧和個性的問題而已。事實上,工黨競選運動的內容和組織是至關重要的。柯賓以一個社會主義的鬥爭而要終結緊縮政策。他在進步和國際主義基礎上,提供一個替代世界自由主義的方案(梅伊則是倒退的替代方案)。所以,工黨競選宣言起了作用。此外,柯賓團隊為了將工黨轉為社會運動的目標而邁出了一大步。由於巧妙地利用了社群媒體的支援,大規模群眾集會縱橫交錯地遍布全國。然而,即使柯賓獲得廣泛的會員支持,但受制於由黨內右派在全國和地方控制的機器,仍然不能打破工黨內部的僵局。「動力」(Momentum)的成立,為了給柯賓提供由活躍分子組成的有力平台,被內部的派系爭論癱瘓了。

到了競選活動期間,「動力」發揮了作用,動員其成員成為一個拉票的「突擊隊」。熱心支持柯賓的人,不再僅僅是一個網上的存在,開始發揮他們對現實世界的影響。他們的活動因為一連串反緊縮的抗議和地方的日常行動——通常由工黨黨員和激進左翼的戰鬥派(包括社會主義工人黨〔Socialist Workers Party〕)所組織——而更為強大。所有這些行動現在有一個共同的政治焦點,它將無論是在工黨內或外的、迄今為止分裂和互相排斥的激進左翼團結起來,就是:踢走保守黨,支持柯賓,票投工黨。

這就是青年參與投票激增的背景。根據YouGov調查,柯賓拿到了青年的選票廣泛分布於該年齡組別:18至19歲占66%;20至24歲占62%;25至29歲占62%;而30多歲的有55%,40多歲不過半數亦有44%。[15]青年人投票支持工黨,不能被化約為只為特定議題——反對脫歐或柯賓承諾取消大學學費。青年激進化浪潮促使危機爆發而引起政治動盪的其中一個因素——在國際上於2011年的占領華爾街運動、和英國於2010年的學生抗議運動。青年成為緊縮政策統治下的受害者,他們的未來就是低薪工作、昂貴和稀缺的住房、和龐大的學生債務,而使到許多年輕人向左轉了。

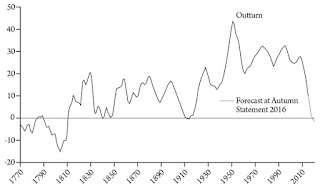

工黨對於經濟方面的建議,削弱了梅伊訴諸「封閉型經濟左派」的效果。我們此前在《國際社會主義》(International Socialism)季刊第153期發表的圖1〔譯按:在作者的文章〈世界新聞的結束〉(The end of the world news)裡〕,顯示自從經濟危機以來,實際收入的急遽下降。此圖值得再次發表,它顯示正是「一般勞動者」——梅伊承諾要捍衛他們的利益——從大衰退的「復甦」之中付出了代價。由於自2016年6月以來,英鎊匯率下降而導致通貨膨脹上升,意味著實際工資繼續受到雇主——其面對普遍的競爭問題和不願參與提高生產力的投資——施加下行的壓力。直至4月份的三個月,實際收入下降了0.6%。[16]一般勞動者經歷了工資受到擠壓和更為普遍的緊縮、和對未來國民醫療服務體系的擔憂,但梅伊空洞的競選宣言並沒應對上述任何一個問題,實際上提出更為糟糕的「失智症稅」,這對於或會因為脫歐或移民問題而被保守黨或UKIP吸引過的許多傳統工黨選民,必然被說服繼續與工黨一起。

【圖1】自17世紀以來,10年間實際每週工資的增長。

過去10年及其前10年之間,平均工資變動的百分比(依據消費者物價指數〔CPI〕和前期調整〔predecessors adjusted〕)。資料來源:Resolution

Foundation〔譯按:英國一個標榜解決中低收入家庭生活水平的智庫機構〕

甚至來自學術界的、支持大眾媒體認為選舉結果是「留歐者報復」觀點的古溫(Matthew Goodwin)〔譯按:英國政治作家,因為選前看衰柯賓工黨得票不過38%,結果要在鏡頭前上演撕下自己書的一頁而吞下〕,他提出「不成比例的青年高投票,結合來自城市支持留歐的自由派,使到工黨攻下了倫敦和大學城」,之後承認:

至關重要的是,工黨亦設法守衛其更為脆弱的、投票脫歐的地區領域,而取得了一些成果。這不是全部關於脫歐。顯然,柯賓承諾處理經濟不公義、抑制銀行、對富人課以更高的稅收和重新將鐵路國有化,引起英國「被遺棄」一群的迴響。[17]

此外,工黨的這次成功支持了一個更為長期研究的結論:即隨著族群不斷融合的人口的英國城市,正越來越有利於成為工黨的領地。[18][保守黨右翼的《旁觀者》(The Spectator)週刊編輯納爾遜(Fraser

Nelson),勉強地承認:「我們應該停止把柯賓主義視為一種不合時宜的、1970年代的遺物。這裡有一個可怕的2017年的事情」。[19]

最後,顯而易見的是,保守黨努力利用曼徹斯特和倫敦吊橋的恐怖主義暴行,標籤柯賓「對恐怖主義手軟」,證實砸了鍋。在競選活動的最後幾天,梅伊威脅對人權作出新的進犯而試圖奪回失去的陣地。她自己的記錄起不了幫助。你不能以擔任內政部長超過6年、和以談論對手在1980年代與新芬黨(Sinn Féin)的對話,作為對在兩週內兩次恐怖襲擊的回應。但更重要的是,柯賓作為歷史上其中一個反戰運動的領導人,能夠利用他過去所建立的道德資本——他從一開始便反對入侵伊拉克並警告會導致更多的恐怖襲擊。他在5月26日 發表的講話,批評英國屈從美國在中東的帝國主義而造成的災難性影響,是一個至為重要的介入。

梅伊首相生涯命懸一線

因此,本來試圖鞏固倒向保守黨的脫歐者的大選,反而產生了左翼的飆升。與梅伊所承諾的強大和穩定的領導相反,在不到10年時間裡,她面對第二次的懸峙國會(hung parliament)。但保守黨和工黨的右翼聲稱,梅伊仍然是贏得了選舉,顯然胡說八道。在憲制上,作為下議院最大黨的領導人,她首先要嘗試籌組政府。但是,她沒有自動成為首相之權。在1923年的大選後〔譯按:保守黨失掉議會過半數〕,鮑德溫辭職(譯按:見上文),即使保守黨仍是下議院的最大黨(258席次,而工黨為191和自由黨為159),為了阻止這個局面擬進行如A.J.P.泰勒(A. J. P. Taylor)〔譯按:英國歷史學家〕所稱的「輕率計畫」〔譯按:臨時找其他保守黨人擔任首相〕,但最終放棄了,這為拉姆齊‧麥克唐納(Ramsay MacDonald)領導的工黨打開了首次執政之門。[20]柯賓和約翰‧麥克唐納完全有權按他們的意願籌組少數派政府。

然而,議會的算計有利於保守黨政府。這並不意味著梅伊試圖與DUP達成的「信任和供需」的交易將使她能夠繼續圓滿任職5年。首先,即使保守黨能夠支撐下去,梅伊自己——正如奧斯本幸災樂禍的觀察——「是一個刧數難逃的女人」。[21]保守黨無情地懲罰失敗者,梅伊的傲慢和諱莫如深的治理風格令她沒有幾個朋友。事實上,她不得不解僱她的參謀聯席蒂莫西(Nick Timothy)和希爾(Fiona Hill),看來是為了避免對領導的直接挑戰,這是她衰弱的一個跡象。她或會支撐一會兒。她的王牌就是可以繼任她相位的潛在競爭者都是難吸引人的,約翰遜(Boris Johnson)、戴維斯(David Davis)、魯德(Amber Rudd)和福克斯(Liam Fox),過多難以選擇(embarras de richesses)其一。

其次,保守黨與DUP結盟,其依靠一批殘存的創造論者、恐同者、反墮胎盲從者,從一開始破壞了政府的正當性。雙方都是弱勢的合作夥伴——保守黨因為選舉的挫敗,而DUP自己在愛爾蘭北部六郡處於新芬黨的壓力下。兩者相加,只是增加他們的弱勢。即使DUP會收斂對梅伊施以極端右派的社會觀點,他們也將要求更多的分肥撥款,並且要對在愛爾蘭北部占支配地位但日漸衰落的新教勢力予以支援。

直至今年較早前,北愛爾蘭首席部長福斯特(Arlene Foster)因為被指控在一個價值接近5億英鎊的再生能源計畫的失敗項目之中貪污而被迫辭職,過去10年以來,北愛爾蘭的行政機關一直由DUP領導了權力分掌。福斯特原初加入DUP便是因為她強烈反對在1998年實施的結束北愛紛爭的《貝爾法斯特協議》(Good Friday Agreement)。如果梅伊讓他們破壞北愛權力分掌的穩定,那麼她在英國和其他歐洲統治階級心目中的地位便會越往下滑。[22]

第三,對她最重要的是脫歐的議題。梅伊現在處於一個非常困難的境地。這裡沒有一個議會的多數,可以如她所想做的與歐盟徹底的決裂。內閣裡和議員席的留歐派,得到倫敦金融界和大小企業的支持,要求一個更為軟性的脫歐(包括留在關稅同盟,也可能是單一市場)而施加壓力。[23]但約翰遜和福克斯以及他們的支持者不會樂意接受,隨著梅伊決定將戈夫(Michael Gove)帶回內閣〔譯按:戈夫曾與梅伊角逐黨魁競選,有推測梅伊此舉目的為羈縻戈夫〕,他們一夥的力量得到了加強。

而在海峽另一邊的歐盟其他國家代表,正等待著。在4月下旬,歐盟執行委員會主席——諱名容克(Jean-Claude Juncker)——在唐寧街首相府的晚餐被洩露出來,顯示歐盟領導人打算用打擊希臘Syriza政府相同的霸凌手段來對付英國。[24]雖然英國是一個更為龐大的經濟體,擁有自己貨幣和中央銀行的帝國主義列強,但事實仍然是歐盟偏好採用勒令(diktats)而不打算與個別國家進行談判。第50條啟動後,時鐘已在運行,如果沒有協議,英國將於2019年3月29日 被淘汰出歐盟,屆時英國與其他歐洲國家的貿易關係受到更高得多的關稅干擾。越來越看到,歐盟領導們集中努力更緊密地克服歐元區的危機和應付川普對新自由主義全球化的挑戰,將會(諷刺的是,像極端脫歐者一樣)歡迎這個結果。[25]

脫歐投票及其後果——卡麥隆的倒台和梅伊的災難性提前大選——因此使英國陷入政治不穩定期。英國資本主義面對的問題,就是還沒從金融危機和大衰退中恢復過來,而且正在加劇。[26]由柯賓領導的工黨提供擺脫這場危機的力量,政治和媒體菁英的所有算計被證實為錯誤。英國肯辛頓(Kensington)北部可怕的格倫費爾塔(Grenfell Tower)大樓的火災,引起民眾爆發的憤慨和怒火,令到這個保護富人和令窮人受苦的由階級對抗所界定的英國社會,成為焦點問題。在大選期間,柯賓指出了這一點。格倫費爾居民和其支持者,以諸如「階級」和「緊縮」的字詞描述他們慘況,亦由於柯賓的運動而獲得廣泛流傳。

2017年的選舉,最為突出的特點之一是衰落了數十年的老舊兩黨制重新抬頭。人們必須回到1970年,當戰後長期繁榮即將結束而保守黨希思擊敗工黨威爾遜(Harold Wilson)政府之時,兩個主要政黨在大選贏得的總票數合共80%(表一)。正如我們所看到的那樣,這次許多較小型政黨被擠壓了。這種意想不到的改變,並不表示回復到1950、1960年代的那種相對穩定局面。當時的評論員談到了巴茨凱爾主義(Butskellism)〔譯按:英國1950年代政壇的諷刺術語,虛構人物〕,意味相繼的財政大臣保守黨的巴特勒(R.A.Butler)和工黨的蓋茨克(Hugh Gaitskell),都同樣支持凱因斯式的福利主義政策。現在這是一個嚴酷的左–右兩派分化,其賦予和復甦了老舊的兩黨鬥爭。

【表一】1970—2017年,三個主要政黨得票份額(百分比)

年份(首相)

|

保守黨%

|

工黨 %

|

自由民主黨%

|

1970(希思)

|

46.4

|

43.1

|

7.5

|

02/1974(威爾遜)

|

37.9

|

37.2

|

19.3

|

10/1974(威爾遜)

|

35.8

|

39.2

|

18.3

|

1979(撒切爾)

|

43.9

|

36.9

|

13.8

|

1983(撒切爾)

|

42.4

|

27.6

|

25.4

|

1987(撒切爾)

|

42.4

|

30.8

|

22.6

|

1992(梅傑)

|

42.2

|

34.4

|

17.8

|

1997(布萊爾)

|

30.7

|

43.2

|

16.8

|

2001(布萊爾)

|

31.7

|

40.7

|

18.3

|

2005(布萊爾)

|

32.4

|

35.2

|

22.0

|

2010(卡麥隆)

|

36.1

|

29.0

|

23.0

|

2015(卡麥隆)

|

36.9

|

30.4

|

7.9

|

2017(梅伊)

|

42.4

|

40.1

|

7.2

|

在2015年的英國大選和2016年的蘇格蘭議會選舉,即使SNP收穫甚豐,但之後的發展受到限制。它從2015年大選在蘇格蘭的得票份額50%,下降到這次36.9%;席次從原本56席,到這次失掉了21席給了保守黨和工黨。蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)被梅伊提前大選殺個措手不及,她不得不從較早前要要求進行第二次獨立公投的立場上軟化,因為這被證明在選舉上不受歡迎。在邊界以北,政治重新變得競爭起來〔譯按:因為此次大選前的蘇格蘭政壇,基本由SNP主導〕。儘管蘇格蘭保守黨領導人戴維森(Ruth Davidson)將此吹捧為她成功的聯合運動,這一發展亦為柯賓主義在蘇格蘭開闢了向前邁進的通路。

這種不穩定很可能導致在2022年之前將舉行第二次大選。民調已經顯示,工黨這一次會勝出。這將會是在發逹資本主義社會,自1936年法國的人民陣線政府以來的首個激進左翼的政府。在1945—51年阿特勒(Clement Attlee)的工黨政府,推行了20世紀最偉大的進步改革的計畫,但其成員在邱吉爾領導的戰時聯盟效力期間,已被教育成為英國帝國主義值得信賴的管理者。而這次這個政府將由柯賓和約翰‧麥克唐納領導,他們從事了一個世代的鬥爭:從最初對付撒切爾主義到後來在議事席面對布萊爾主義、和參與大大小小的運動,並且自2010年開始走在反緊縮運動的前沿。

這個賭注不能再高了。如果柯賓和約翰‧麥克唐納上任,他們將會面對的通常敵人(每一個改良主義政府都會面對的):內部是公務員和情報機關,外部則是金融市場和財團媒體。不止如此,他們及其支持者還要面對很多威脅。自從柯賓不到兩年前在黨魁角逐中獲勝之後,工黨內存在著兩重權力:領導人和他的群眾基礎,以及工黨議會黨團和由新工黨殘餘分子控制的官方機器。後者對前者不斷進行搗亂、騷擾和阻撓。柯賓在大選取得的成就,或是決定性地轉移了權力的平衡。依據社會民主派政黨成功的最終標準,他已經做到了(雖然仍未是一個工黨政府),自2001年大選以來獲得最大的得票份額和自2015年大選以來增加了9.5百分點。[27]

但是工黨的右派不會輕易地消失。布萊爾主義雖然受傷嚴重,但它在議會的支持者、以及全國和地方的工黨官僚的實力,意味著它不會如許多人聲稱的,已經壽終正寢。許多右翼人士願意與柯賓和平共處的跡象,表明了他的成功,但這也可能成為妥協的壓力來源。正是這樣,競選宣言包含了對布萊爾分子和鴿派左派——特別是對三叉戟核計畫(Trident nuclear programme)的承諾、支持北約、放棄歐洲勞工的自由流動——的讓步。而且要面對新工黨分子動聽言辭的誘惑,例如布萊爾派中堅分子坎貝爾(Alastair Campbell)選舉後在BBC政論節目「質詢時間」(Question Time)裡,呼籲工黨向中間立場靠攏將會在選舉變得越來越強。柯賓主義或在

但是,柯賓拒絕遵循慣常看法的建議來對他的內外敵人扭轉形勢,而是發揮他的專長——動員群眾來支持左翼政策。他需要繼續這個進程。這意味著避免參與由政治光譜不同位置的海格(William Hague)〔譯按:港譯夏偉林,前保守黨黨魁和前外交大臣〕到梅森(Paul Mason)〔譯按:立場偏左的傳媒人〕提出的「脫歐跨黨委員會」,其禍患將會模糊柯賓在選舉中提出清晰的替代方案,並且對未來工黨政府造成束縛。再者,由DUP支持的梅伊第二屆政府,將會是英國自戰後以來最反動的政府。然而,它也是弱勢和不正當的。在選舉之後,開始要求梅伊辭職必須繼續下去和擴大規模。這裡必須通過街頭和職場的群眾行動,來動員工黨的黨員以及超越這個範圍,以迫使梅伊下台。

這個運動的目標是要迫使梅伊下台。在邏輯上,要完成這項工作和將柯賓帶到唐寧街10號,意味著要求進行第二次大選。但他越接近首相一職,他將越多地面對議會之外的國家和資本的權力。希臘Syriza政府的教訓為,只有議會外的左翼群眾運動才能擊敗這些力量——革命社會主義者在這個運動可以發揮重要作用。選舉最重要的結果是為這一運動奠定基礎。無論在柯賓領導下工黨的命運如何,我們正在參與英國激進左翼的復興和擴展,其影響將會在未來幾年內感受得到。

艾力克斯‧柯林尼可斯(Alex Callinicos),倫敦國王學院的歐洲研究教授,亦是國際社會主義(International Socialism)季刊的編輯。

見 Callinicos,

[2].↩由選舉產生而揭示慣常看法的許多問題之一:由保守黨–自由民主黨的聯合政府提出的主要憲制改革《2011固定任期國會法》(Fixed-Term

Parliaments Act 2011),並沒有達到法案的原意,即奪走首相提前舉行大選的權力。因為假如反對黨派在議會以三分之二多數不通過首相提前大選的動議,在這種情況下,反對黨派唯恐被指責為阻礙提前大選,這反而成為願意與政府合作的誘因。

[3].↩Davis, 2016.

[5].↩Runciman, 2017.

[6].↩Ganesh, 2017.

[7].↩Ford and Goodewin, 2014.

[8].↩Moore, 2016.

[9].↩Curtice, 2017.

[10].↩Emmott, 2017.

[11].↩Robert, Marcus,2017.

[12].↩Wheatley,2017.

[13].↩Wheatley,2017.

[14].↩Toynbee, 2017.

[15].↩Curtis,2017.

[16].↩Khan,2017.

[17].↩Goodwin, 2017.

[18].↩Phillips and Webber, 2014.

[20].↩Taylor,

1970, p269.

[21].↩BBC

News,2017.

[22].↩Powell,

2017.

[23].↩Giles,2017.

[27].↩Merrick,2017.

參考資料

BBC News, 2017, “General Election 2017:

Theresa May is ‘Best Placed Person’ for Brexit” (11 June), www.bbc.co.uk/news/election-2017-40237819

Callinicos,

Alex, 2015a , “Britain and the Crisis of the Neoliberal State

Callinicos, Alex, 2015b, “And Now the British

Question”, International Socialism

147 (summer), http://isj.org.uk/and-now-the-british-question/

Callinicos,

Alex, 2017, “The Neoliberal Order Begins to Crack”, International Socialism 154 (spring), http://isj.org.uk/the-neoliberal-order-begins-to-crack/

Cliff,

Tony, and Donny Gluckstein, 1988, The

Labour Party: A Marxist History (Bookmarks).

Curtice,

John, 2017, “Theresa May Failed to Win a Majority Because She Grossly

Misunderstood the ‘Will of the People’”, Independent (9 June), http://tinyurl.com/ybsucqyj

Curtis,

Chris, 2017, “How Britain

Davies,

Will, 2016, “Home Office Rules”, London

Emmott,

Bill, 2017, “The Tories’ Brexit Centrepiece is an Election Campaign

Mistake”, Financial Times (7

June),

Ford,

Robert, and Matthew Goodwin, 2014, Revolt

on the Right: Explaining Support for the Radical Right in Britain

Ganesh, Janan, 2017, “Playing for Time will

Benefit the Country and the Conservatives”,Financial

Times (12 June),

Giles,

Chris, 2017, “Business Calls for Softer Brexit in Aftermath of Election”, Financial Times (12 June),

Goodwin,

Matthew, 2017, “Revenge of the Young, Urban Remainers” Politico (10

June), www.politico.eu/article/revenge-of-the-young-urban-remainers/

Khan, Meera, 2017, “The UK’s Disappearing Wage

Growth”, Financial Times (14

June), www.ft.com/content/80e064dd-ff00-3756-9db8-07bf12449e98

Merrick,

Rob, 2017, “Jeremy Corbyn Strengthens His Grip on the Labour Party as Harshest

Critics Change Their Tune”, Independent (9

June),

Moore,

Peter, 2016, “How Britain

Münchau, Wolfgang, 2017, “Do Not Exaggerate

the Effect the Election Will Have on Brexit”, Financial Times (11 June),

Phillips,

Trevor, and Richard Webber, 2014, “Labour’s New Majority”, Demos Quarterly, issue 3 (18

July), http://quarterly.demos.co.uk/article/issue-3/537/

Powell, Jonathan, 2017, “Any Deal with the DUP

has Serious Implications” Financial

Times (11 June), www.ft.com/content/292e085a-4d33-11e7-a3f4-c742b9791d43

Roberts,

Marcus, 2017, “The Rise of the ‘Re-Leavers’ Points Towards a Conservative

Landslide”, Financial Times (13

May),

Roberts, Michael, 2017, “UK Election: British

Capital in Disarray” (9 June),

Runciman,

David, 2017, “Do Your Homework”, London

Taylor, A J

P, 1970, English History

1914-1945 (Pelican).

Toynbee, Polly, 2017, “Never Mind Who Leaked

It, This Labour Manifesto is a Cornucopia of Delights”, Guardian (11 May), http://tinyurl.com/ydarw84y

Varoufakis,

Yanis, 2017, Adults in the Room: My

Battle With Europe’s Deep Establishment (Random House).

Wheatley,

Jonathan, 2017, “The Polarisation of Party Supporters since 2015 and the

Problem of the ‘Empty Centre’” (6 June), http://tinyurl.com/y8ctbjoo